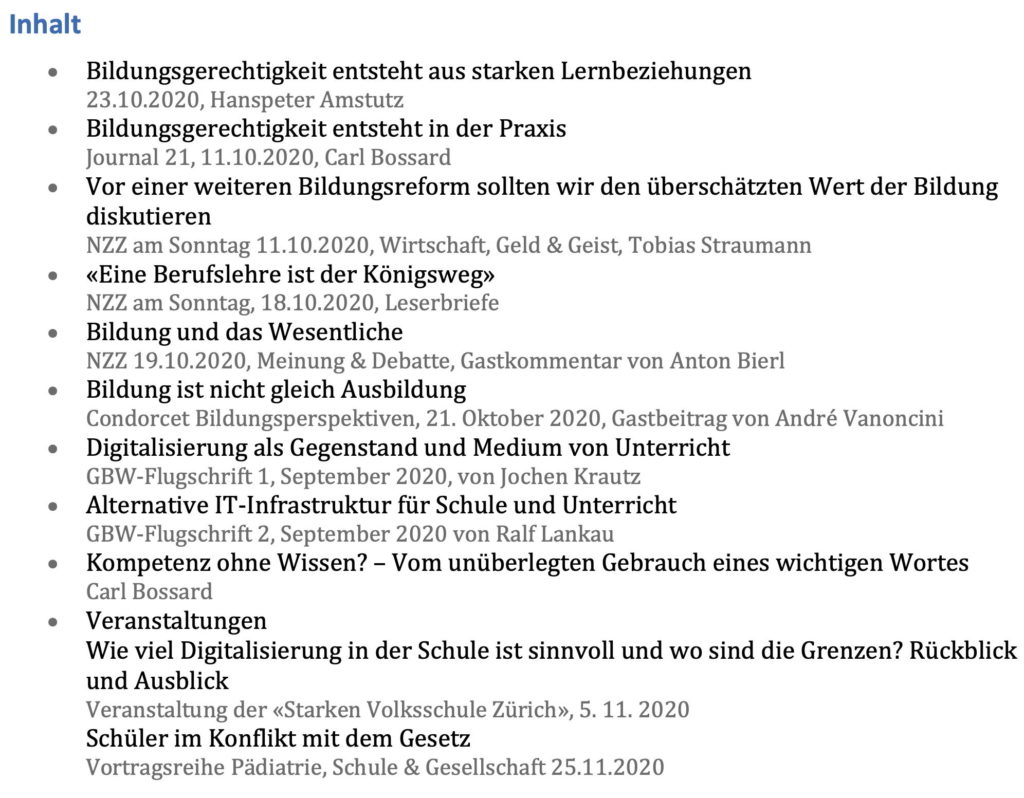

Bildungsgerechtigkeit entsteht aus starken Lernbeziehungen

Chancengleichheit ist ein grosses Wort. Die Vorstellung einer alle Menschen umfassenden „Egalité“ ist ein Idealbild, das in der aktuellen Bildungspolitik für heftige Diskussionen sorgt. Weitgehender Konsens herrscht, dass keine Schülerin und kein Schüler aufgrund seiner sozialen Herkunft irgendwie benachteiligt werden darf. Die allermeisten Bildungsverantwortlichen sehen die Schule als Institution, wo die unterschiedlichen Startbedingungen der Kinder ausgeglichen werden sollen. Mit geeigneten Fördermassnahmen gilt es, dieses egalitäre Prinzip zu stützen.

Doch was theoretisch gut klingt, ist in der Praxis alles andere als einfach umzusetzen. Wer nicht völlig weltfremd die Menschen betrachtet, wird zugeben, dass die Begabungsunterschiede bei den Kindern enorm sind. Schon beim Schuleintritt stellen Lehrpersonen fest, dass manche Sechsjährige bereits über erstaunliche kognitive Fähigkeiten, über motorisches Geschick und solide soziale Kompetenzen verfügen. Bei andern hingegen scheinen diese Eigenschaften noch wenig entwickelt zu sein.

Egalität des Bildungsangebots und individuelle Fähigkeiten im Widerspruch

Um die grossen Unterschiede auszugleichen, wird in der modernen Pädagogik dem Prinzip des gleichen Angebots für alle das Konzept der individuellen Förderung zur Seite gestellt. Damit ist man überzeugt, weiterhin mit Erfolg an einer weitgehenden Egalität des Bildungsprogramms festhalten zu können. So sieht der neue Lehrplan vor, dass jedes Kind früh drei Sprachen lernen soll. Keinem Schüler soll Frühenglisch und Frühfranzösisch vorenthalten werden, selbst wenn er sich kaum verständlich auf Deutsch ausdrücken kann. Für viele ist die frühe Sprachenvielfalt schlicht eine Überforderung. Da mit doktrinärer Hartnäckigkeit am Prinzip des gleichen Angebots für alle festgehalten wird, müssen aufwändige Stützmassnahmen organisiert werden, um Schwächere mit Ach und Krach mitziehen zu können.

Das Dilemma zwischen egalitären Zielsetzungen und effektiven Begabungen der Schüler soll laut Lehrplankonzept durch die Verbindlichkeit ausgewählter Grundanforderungen gelöst werden Das Ganze droht nun aber grandios zu scheitern, weil überzogene Wunschvorstellungen anstelle des Realisierbaren getreten sind. In der Primarschule will man in einem sehr breiten Bildungsbereich überall ehrgeizige Basisziele erreichen. Das führt zur Verwässerung der Inhalte und zu belastender Unsicherheit. Das Individualisieren droht zur Alibi-Übung zu werden, wenn statt einer sorgfältigen Instruktion durch die Lehrerin schwächere Kinder vorschnell mit weiteren Computerprogrammen gefüttert oder in Selbstarbeit aufs Abstellgleis gestellt werden.

Engagierte Lehrer schaffen mehr Chancengerechtigkeit als alle Lernprogramme

Den Auftakt in unserer Beitragsreihe über eine gerechtere schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen macht Carl Bossard. Er sieht den Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit in einem ausgeprägten sozialen Verantwortungsgefühl der Lehrpersonen. Eine gerechte Lehrerin wird sich mit ihrem ganzen pädagogischen Geschick dafür einsetzen, dass auch Schüler mit schlechteren Karten Bildung als ermutigendes Vorwärtsschreiten erleben können. Es ist die direkte Zuwendung der Lehrerin zu den Schülern und ihre ansteckende Freude an den vermittelten Bildungsinhalten, welche den Unterschied zum vorprogrammierten Selbstlernen ausmachen.

Mit der Bildungsungleichheit setzt sich Tobias Straumann im anschliessenden Beitrag auseinander. Der Autor spricht vom Glück von Kindern, die in einem bildungsnahen Elternhaus aufwachsen dürfen. Diese Kinder haben eindeutig die besseren Aufstiegschancen. Doch der Autor warnt davor, unsere Schulen nun so umkrempeln zu wollen, dass fast alle ein Gymnasium besuchen können. Viel besser sei es, den Weg über die Berufslehren zu stärken und den gut ausgebildeten Berufsfachleuten mehr gesellschaftliche Anerkennung entgegenzubringen.

Deutliche Kritik an didaktischen Irrwegen und konzeptloser Digitalisierung

Bildungsgerechtigkeit ist auch für unsere Newsletter-Redaktorin Marianne Wüthrich ein grosses Anliegen. Sie sieht zu Recht das Niveau an den Berufsfachschulen in Gefahr, wenn eine grosse Zahl von Schülern nach der Volksschule nicht mehr über ausreichende Grundkompetenzen in den Basisfächern verfügt. Sie kritisiert die zunehmende Abwendung vom gemeinsamen Klassenunterricht durch die Favorisierung völlig überschätzter Selbstlernkonzepte.

Peter Aebersold und Hans-Peter Köhli untermauern mit ihren brillanten Leserbriefen die These, wonach der neue Lehrplan die Bildungschancen schwächerer Schüler eher verschlechtert als verbessert hat. Dass aktuelle Lernkonzepte technokratischer Didaktiker bei Lehrern mit humanistischen Bildungsidealen heftige Reaktionen auslösen können, zeigt eine fundierte Replik von Anton Bieri. Beeindruckt hat uns auch André Vanoncini mit seiner im Condorcet-Blog veröffentlichten Kritik an der mangelnden Praxisnähe der Lehrerbildung an den Pädagogischen Hochschulen.

Das herrliche Schlussbouquet unseres Newsletters bilden drei grossartige Beiträge namhafter Autoren zu den Grenzen der Digitalisierung in der Volksschule und zur gedankenlosen Verwendung des Allerweltsworts „Kompetenz“. Wer sich Zeit nimmt, sich in die klugen Analysen zu vertiefen, wird dem offenen Geheimnis guter Bildung ein Stück weit näherkommen.

Alle drei Texte sind eine gute Einstimmung auf unsere Veranstaltung vom 5. November in Zürich zum gleichen Themenkreis. Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen.

Für die Redaktion Starke Volksschule Zürich

Hanspeter Amstutz