Der nationale Zusammenhalt hängt nicht vom Frühfranzösisch ab

Heftige Reaktionen aus Bern zum Entscheid des Zürcher Kantonsrats, Französisch auf die Oberstufe zu verschieben, waren zu erwarten. Sprachliche Minderheiten reagieren empfindlich, wenn der Eindruck besteht, benachteiligt zu werden. Dieses ungute Gefühl ist in der Romandie rasch zur Stelle, da Französisch durch das vordringende Englisch weltweit an Bedeutung verloren hat.

Englisch ist heute die wichtigste Funktionssprache in der Wirtschaft, der Wissenschaft und im Tourismus. Die digitale Welt verständigt sich auf Englisch und englische Songtexte sind allgegenwärtig. Anglizismen überschwemmen die europäischen Sprachen, auch das Französisch ist davon nicht ausgenommen. Aus der Sicht einer Vielfalt an eigenständigen Kulturen mit reichem Sprachschatz ist das zweifellos bedauerlich. Dazu kommt, dass die junge Lehrergeneration in der Ausbildung primär Englisch wählt, was zu einem empfindlichen Mangel an Französischlehrkräften führt.

Frühfranzösisch wichtiger als unsere Landesgeschichte?

Leider wird der Kampf von Politikern aus der Romandie für ihr elegantes Französisch auf einem ganz ungeeigneten Terrain ausgetragen. Mit der Behauptung, die Verschiebung des Einstiegs in den Französischunterricht gefährde unseren nationalen Zusammenhalt, wird auf absurde Weise argumentiert. Das Frühfranzösisch im Rahmen des Mehrsprachenkonzepts der Primarschule ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte, die es fortzusetzen gilt. Die Resultate sind vielmehr so erbärmlich, dass in vielen Fällen ein Neustart im Französisch der Oberstufe erfolgen muss. Da braucht es schon sehr viel Voreingenommenheit, um das Frühfranzösisch zum nationalen Symbol der eidgenössischen Zusammengehörigkeit zu erheben.

Weit mehr Grund, der Deutschschweizer Bildungspolitik fehlende staatspolitische Weitsicht vorzuwerfen, hätte es beim beschämenden Abbau des Geschichtsunterrichts geben müssen. Geschichtslektionen wurden schrittweise reduziert, Geografie mit Geschichte zusammengelegt und die Fachausbildungen gekürzt. Entsprechend mager sind seither die Kenntnisse unserer Schulabgänger in landesgeschichtlicher und politischer Grundbildung. Doch kaum einen Politiker aus der Romandie störte es, dass das Werden unseres modernen Bundesstaats mit seinen vier prägenden Sprachregionen in Deutschschweizer Schulen arg vernachlässigt wird.

Gescheitertes Experiment mit der frühen Mehrsprachendidaktik

Bei der aktuellen Diskussion ums Frühfranzösisch sticht ins Auge, dass viele Politiker in Bern sich gar nicht um die Voraussetzungen kümmern, die zum Lernerfolg beim Sprachenlernen führen. Für manche ist die Sache erledigt, wenn Frühfranzösisch in der Lektionentafel der Primarschule enthalten ist. Doch damit erweisen sie der Aufwertung des Schulfranzösisch einen Bärendienst. Sie vertrauen noch immer blind einer längst gescheiterten Mehrsprachendidaktik, die das Lernen in englischen und französischen «Sprachbädern» für alle Schüler enorm erleichtern sollte. Es schaudert einen, wenn in Interviews mit Nationalräten zu hören ist, wie das Debakel mit dem Frühfranzösisch einfach negiert wird und die überforderten Kinder dabei ausser Acht gelassen werden.

Die offizielle Schweizer Bildungspolitik muss sich endlich distanzieren von den irreführenden Schlagwörtern wie «Je früher, desto besser» oder «Spielerischer Spracherwerb». Nach zwanzig Jahren Erfahrung mit dem frühen Sprachenlernen ist die Bilanz eindeutig. Nur mit einem klaren Nein zum gescheiterten Mehrsprachenkonzept und einem späteren Einstieg in die erste Fremdsprache in der fünften Klasse kommen wir aus dem Schlamassel heraus. Die Frage, welche Fremdsprache in der Primarschule eingeführt werden soll, wird dabei noch hohe Wellen werfen.

Frühenglisch oder Frühfranzösisch, das ist die Frage

Seit dem Vorpreschen des Kantons Zürich mit Englisch als erster Fremdsprache lag es auf der Hand, dass das Frühfranzösisch ins Hintertreffen geraten würde. Gegenüber der Strahlkraft der anglo-amerikanischen Popkulturen hat die frankophone Kultur in den Augen der meisten Schüler deutlich weniger zu bieten. In den Kantonen östlich der Reuss war es zudem schwierig, den praktischen Nutzen guter Französischkenntnisse plausibel zu machen. Junge Lehrpersonen wählten vorwiegend Englisch als Hauptfach in der Ausbildung, was sich weiter ungünstig auf das Frühfranzösisch auswirkte. Doch diesen Verdrängungseffekt durch das Frühenglisch hätte man zweifellos voraussehen können. Jetzt hat sich das Frühenglisch in vielen Kantonen als erste Fremdsprache installiert und dürfte nur schwer wieder aus der Primarschule zu verbannen sein.

Die Befürworter des Frühfranzösisch können die Solidarität mit der Romandie, wo Deutsch erste Fremdsprache ist, ins Feld führen. Auch die Tatsache, dass das populäre Englisch von den Schülern ohnehin rasch gelernt wird, spricht für einen späteren Beginn des Englischunterrichts.

Die Ausgangslage ist klar: Die EDK wird für ihr Versäumnis, mit dem faulen Sprachenkompromiss keine klaren Entscheidungen getroffen zu haben, nun mit einer happigen Herausforderung konfrontiert. Wohlweislich wird sich die Lehrerschaft nicht direkt in diesen Streit einmischen, um am Schluss den Schwarzen Peter für den schwierigen Entscheid übernehmen zu müssen. Ihr grosses pädagogisches Anliegen bleibt die Abschaffung des gescheiterten Mehrsprachenmodells und die Konzentration auf eine frühe Fremdsprache. Es ist höchste Zeit für die EDK, die Primarschule von ihrer Sisyphusarbeit mit zwei Fremdsprachen zu befreien.

In der Sprachendiskussion scheiden sich die Geister

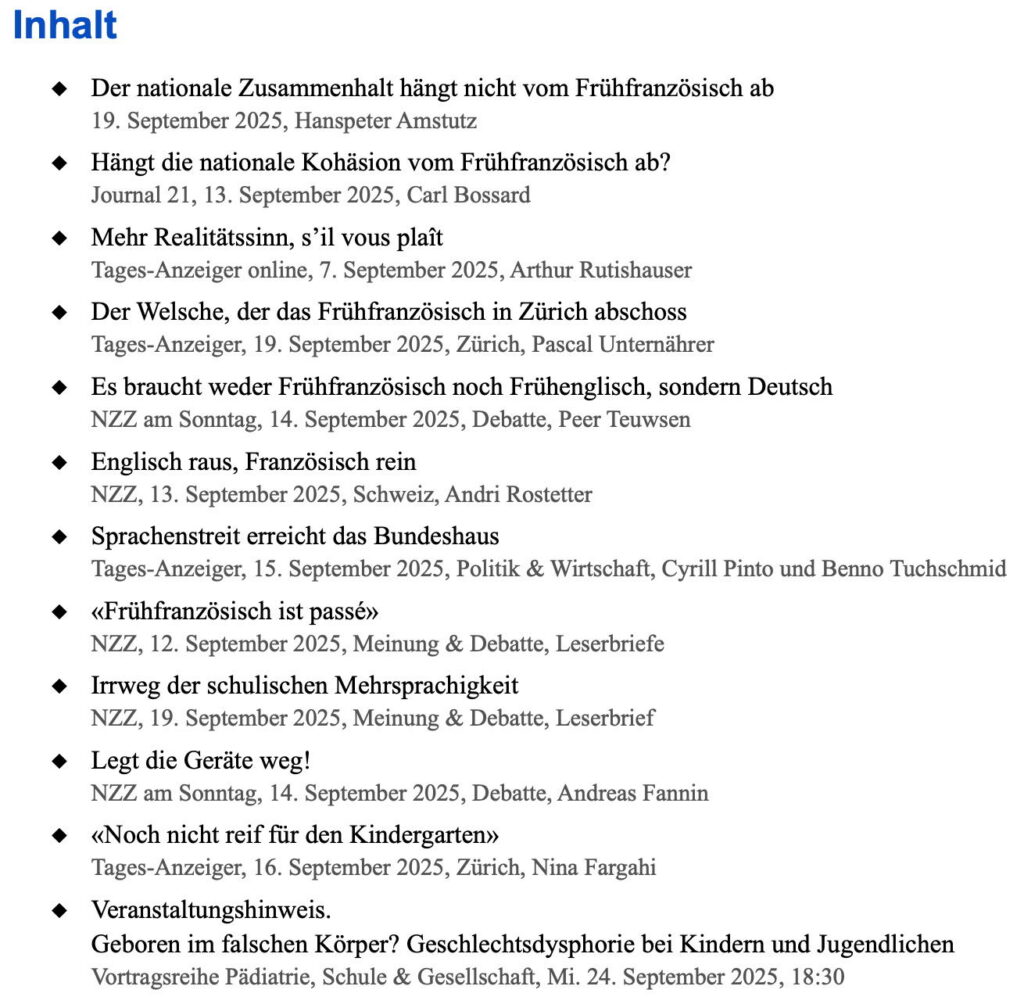

Die Presseartikel zum Sprachenstreit waren seit den Sommerferien so zahlreich, dass wir nur einen Teil davon für den Newsletter auswählen konnten. Die besten Texte haben es aber in sich. Einmal mehr hat Carl Bossard mit seinem Eingangstext die Latte für gute Diskussionen hoch aufgelegt. Der Autor erläutert uns die unselige Geschichte mit dem Mehrsprachenkonzept im Kanton Zürich und kritisiert zu Recht die verdrängten schlechten Resultate des Frühfranzösisch durch die EDK.

Auffallend bei unserer Textsammlung zum Sprachenstreit sind die klaren Positionierungen der Autorinnen und Autoren. In schwungvoller Manier putzt Arthur Rutishauser die Argumente fürs Frühfranzösisch weg, indem er auf die desaströse Bilanz dieses Faches hinweist. Andere Verfasser reiben sich am gescheiterten Mehrsprachenkonzept und weisen darauf hin, dass das Bildungsprogramm der Primarschule damit völlig überladen ist. Auf der Gegenseite finden wir heftige Reaktionen zugunsten des Frühfranzösisch, welche den Entscheid des Zürcher Kantonsrats als Schnellschuss ohne staatspolitische Weitsicht sehen. Auch Bundesbern beteiligt sich munter an der Auseinandersetzung und fordert im Falle eines Abschieds vom Mehrsprachenkonzept einen Entscheid zugunsten des Frühfranzösisch. Am weitesten geht wohl ein Autor in der NZZ, der als Radikallösung das Streichen aller Fremdsprachen in der Primarschule fordert.

Zwei bemerkenswerte Beiträge mit pädagogischer Sprengkraft

Zum Abschluss empfehlen wir Ihnen die Lektüre zweier Beiträge zu aktuellen pädagogischen Fragen. Unter dem Titel «Legt die Geräte weg!» setzt sich ein Zürcher Mittelschullehrer mit dem Umgang seiner Schüler mit Mobiltelefonen und der KI auseinander. Auf sehr differenzierte Weise zeigt er auf, welche negativen Auswirkungen ein unkontrollierter Gebrauch digitaler Geräte in der Schule und im Privaten hat. Der Text ist so einleuchtend geschrieben, dass man ihn als Grundlage für spannende Diskussionen über ein brennendes Thema bestens verwenden kann.

Der zweite Beitrag befasst sich mit einer bildungspolitisch bedeutsamen Motion im Zürcher Kantonsrat. Es geht um das Verschieben des Stichtags für den Kindergarteneintritt (höhere Alterslimite) um drei Monate. Die Motionärinnen aus mehreren Parteien fordern eine Korrektur eines Entscheids, der sich als Belastung für die Arbeit der Lehrkräfte erwiesen hat. Zu viele Kinder sind bei der Einschulung emotional und sozial noch nicht reif für den Kindergarten. Unserer Meinung zielt die Motion in die richtige Richtung, geht aber mit der bescheidenen Korrektur von nur drei Monaten noch zu wenig weit.

Liebe Leserinnen und Leser, für Spannung ist gesorgt. Wir wünschen viel Vergnügen.

Hanspeter Amstutz