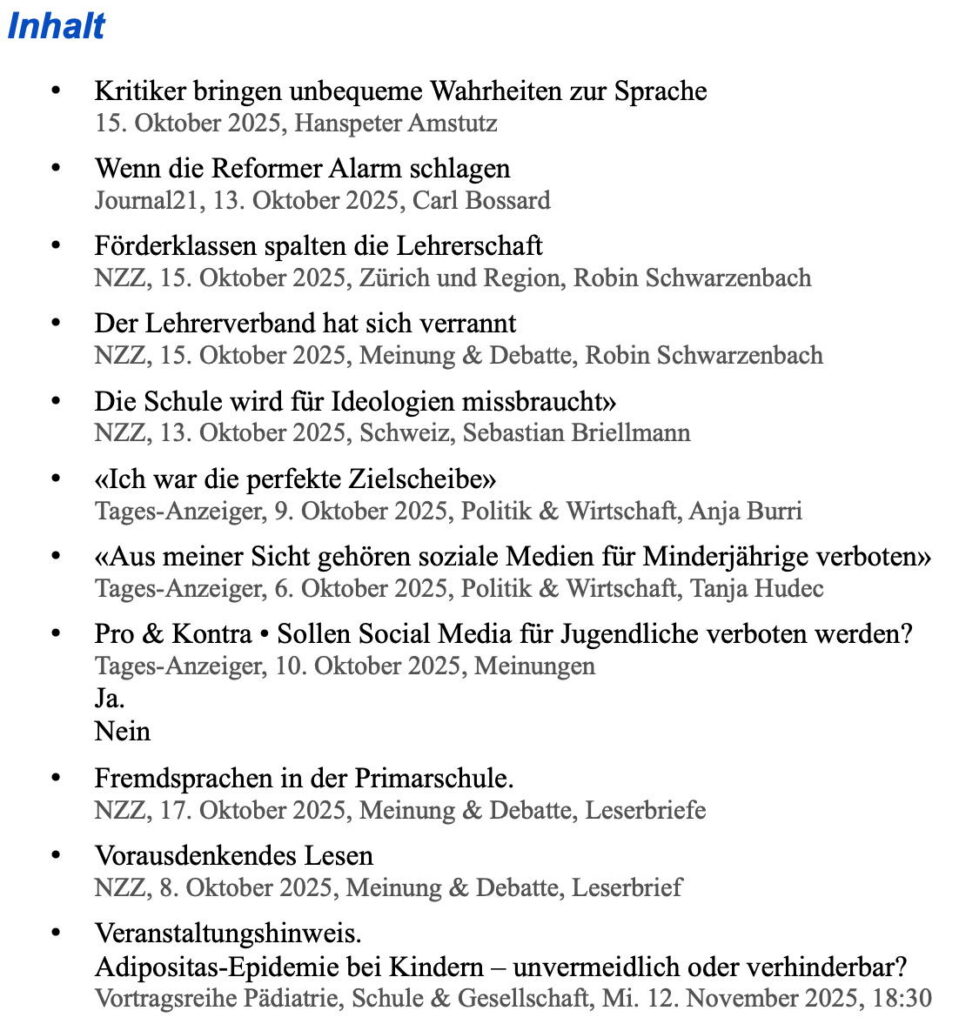

Kritiker bringen unbequeme Wahrheiten zur Sprache

Im NZZ-Interview von Sebastian Briellmann mit dem Jugendpsychologen Allan Guggenbühl müssen die Pädagogischen Hochschulen einiges an Kritik einstecken. Fehlender Bezug zur Schulpraxis, ideologische Nähe zu weltverbessernden Theorien und einseitige didaktische Konzepte werden ihnen vorgeworfen. Ganz schlecht weg kommt bei Guggenbühl dabei die pädagogische Idee des «Beziehungs-Talks», welche heute an manchen Schulen als wegweisend in der Erziehung gilt. Vor allem Buben schätzten es wenig, wenn sie dauernd über ihren Gemütszustand befragt würden.

Der unbequeme Jugendpsychologe deckt einiges auf, was bisher von Wissenschaftern über die Lehrerbildung nur hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde. Zu viele Schulklassen laufen heute aus dem Ruder, weil die jungen Lehrpersonen auf ungeeignete Weise auf die Schulrealität vorbereitet wurden. Schockiert stellen sie fest, dass sorgfältig ausgearbeitete Lektionskonzepte scheitern, weil die erwartete Lernbereitschaft vieler Schüler fehlt. Lange Gespräche mit den Lernunwilligen helfen da kaum weiter.

Pädagogischen Hochschulen als Mitverantwortliche für pädagogische Irrwege

Guggenbühl sieht im übertriebenen Eingehen auf die individuellen Lernwünsche der Jugendlichen und im falschen Ton des Anbiederns einen Holzweg in der Pädagogik. Besonders schlecht kommt diese Grundhaltung offensichtlich bei den Buben an. Diese wünschen sich eine vertrauenswürdige, klare Führung, welche das Erreichen von erstrebenswerten Zielen verspricht. Guggenbühl hat seine Erfahrungen in der Arbeit mit schwierigen Klassen an einem anschaulichen Beispiel ziemlich drastisch zusammengefasst. «Ich arbeite nicht mit Verlierern», wirft er den aufmüpfigen Schülern an den Kopf. «Ich arbeite nur mit Winnern, Loser interessieren mich nicht.» Das wirkte. Die Buben waren bereit zu kooperieren, denn sie wollten beweisen, dass mit ihnen zu rechnen sei.

Die pädagogischen Hochschulen müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie seit der Einführung der Forschungsverpflichtung im Bereich der Didaktik einseitige Lernkonzepte bevorzugt haben. Theorien über selbstorganisiertes Lernen, Konzepte über mehrsprachigen Unterricht und viel ideologischer Ballast in der Genderpädagogik wurden den Studierenden als Paket für den Schulalltag mitgegeben. Dass das nicht gut gehen konnte, liegt auf der Hand.

Guggenbühl fordert von den Pädagogischen Hochschulen, dass sie sich mit dem Schulalltag gründlicher auseinandersetzen. Statt seitenlanger Abhandlungen in allgemeiner Didaktik über woke Themen wäre es tatsächlich von weit grösserem Nutzen, wenn den Fachdidaktiken mit konkreten Aufgabenstellungen mehr Bedeutung beigemessen würde. Nicht nur Buben schätzen es, wenn Lehrpersonen bei Sachthemen aus dem Vollen schöpfen können. Spannende geschichtliche Erzählungen, interessante physikalische Experimente oder das Kennenlernen anderer Länder gehören zu einer lebendigen Schulkultur. Gelingende naturwissenschaftliche Experimente verlangen ein solides Vorwissen und ebenso ist es nötig, dass die Erzählkunst während des Studiums gefördert wird. Die Schule braucht fachlich kompetente Lehrkräfte, die mit einem gut gefüllten Rucksack an erprobten Unterrichtsreihen und einem realitätsnahen Menschenbild vor ihre Klassen treten können. Diese breite Öffnung hin zu Schulpraxis müssen die Hochschulen vollziehen, wenn sie das Vertrauen in die Lehrerbildung zurückgewinnen möchten.

Reformer beklagen Fehlentwicklungen, die sie selber verursacht haben

Bis vor kurzem war das Schönreden schiefgelaufener Schulreformen durch die verantwortlichen Reformer gang und gäbe. Doch seit sich die Dinge in manchen Schulbereichen überschlagen haben, verliert diese Taktik jede Überzeugungskraft. Die integrative Schule ist längst zu einer grossen Belastung für alle Beteiligten geworden, wie die heftige Diskussion rund um die Wiedereinführung von Förderklassen beweist. Das frühe Mehrsprachenkonzept ist ein Scherbenhaufen, das selbstorganisierte Lernen ineffizient und manche der neuen Lehrmethoden erweisen sich als Irrweg. Deshalb sind einige der einstigen Reformer dazu übergegangen, gewisse Fehlentwicklungen zu brandmarken und ziemlich laut neue Wege aus der Misere zu verkünden.

Zu Recht stösst sich Carl Bossard in einem längeren Beitrag im Journal 21 an diesem unlauteren Vorgehen der Reformverantwortlichen. Statt erst einmal die eigenen Fehler einzugestehen, nun als Retter der Schule aufzutreten, ist für den Autor ein starkes Stück. Der leicht bissige Kommentar ist mehr als verständlich, wenn man die ränkevolle Geschichte der Reformbewegung so gut kennt wie der unermüdliche Kämpfer für eine gute Volksschule.

Unrühmliche Vorgeschichte beim Mehrsprachenkonzept wird erneut aufgerollt

Die heftigen Auseinandersetzungen ums Frühfranzösisch haben dieser Tage eine längst verdrängte üble Sache wieder zutage gefördert. Es geht um die renommierte Linguistin Simone Pfenninger, die vor zehn Jahren einen Sturm der Entrüstung über sich ergehen lassen musste, weil sie das frühe Sprachenlernen als weitgehend nutzlos beschrieb. In ihrer Studie hatte sie festgestellt, dass Früheinsteiger schon nach wenigen Monaten auf der Oberstufe ihren Vorsprung gegenüber den später Einsteigenden eingebüsst haben. Sie wies nach, dass eine Kurzfutter-Didaktik mit zwei wöchentlichen Fremdsprachenlektionen nicht zu den grossartigen Zielen des munteren Parlierens am Ende der sechsten Klasse führen würde. Simone Pfenninger geriet mit ihren unterdessen anerkannten Studienergebnissen so sehr unter Druck, dass sie schliesslich aus der Schweiz wegzog und eine Professur in Salzburg annahm.

Nicht ganz überraschend ist, dass sich mit Anja Burri nun eine Journalistin an diese unerfreuliche Geschichte erinnert. Anja Burri hatte schon vor zehn Jahren Simone Pfenningers Studie kommentiert und als seriös beurteilt. Im aktuellen ganzseitigen Interview in den Tagi-Medien wird der «Fall Pfenninger» jetzt nochmals detailliert aufgerollt. Man kommt sich beim Lesen des Interviews fast wie in einer Gerichtsverhandlung vor, die am Ende in einen bejubelten Freispruch mündet.

Weniger grossartig ist jedoch das Verhalten der Verlierer, welche das Mehrsprachenkonzept damals durchgeboxt haben. So drückt sich Alt-Regierungsrat Eymann, der als damaliger EDK-Präsident mitverantwortlich für den Fehlentscheid war, um die längst fällige Entschuldigung an die Adresse der verunglimpften Studienautorin. Sein Verhalten passt leider ins Bild, welches manche Politiker der vergangenen Reformära bezüglich der gescheiterten Prestigeprojekte abgeben.

Auswirkungen des suchtartigen Handygebrauchs werden heftig diskutiert

Während der LCH zögert, sich bei der Frage eines Handyverbots in der Volksschule selber die Initiative zu ergreifen, hat Thoma Minder, der Präsident der Schweizer Schulleiterverbands, kein Blatt vor den Mund genommen. Er fordert ein generelles Handyverbot während den Schulzeiten und geht dann noch viel weiter. Er möchte, dass über ein Verbot von Social Media für Minderjährige diskutiert wird.

Jahrelang wurde das suchtartige Verhalten vieler, meist jüngerer Menschen beim Umgang mit den digitalen Medien in der Bevölkerung bloss registriert, aber kaum als gesundheitsgefährdend eingestuft. Nun wird auf einmal über den stark belastenden Einfluss digitaler Geräte geredet. Offenbar haben die negativen Erfahrungen vieler Eltern beim Handygebrauch ihrer Kinder ein so unerfreuliches Mass erreicht, dass sie geneigt sind, ziemlich radikalen Lösungen zuzustimmen. Wie immer in umstrittenen Angelegenheiten kristallisieren sich gegensätzliche Positionen heraus. Wir haben dazu eine kontradiktorische Stellungnahme aus den Tagi-Medien und zwei Leserbriefe veröffentlicht.

Als Schlusspunkt möchten wir Ihnen die Lektüre eines aussergewöhnlichen Leserbriefs des Erziehungswissenschafters Gerhard Steiner empfehlen. Was er über das vorausschauende Lesen schreibt, ist von zentraler Bedeutung für die Leseförderung.

Hanspeter Amstutz